历史建筑

深入开展中华民族建筑文化基础理论研究

国家民委民族研究项目结题报告 项目编号:2022-GMI-106

一、中华民族建筑历史上的谱系交融与衍化

在中国广阔的地域范围内,各民族的建筑风格和营造技艺展现出了丰富的多样性,形成了各具特色的民族建筑原型。在漫长的历史进程中,这些原型之间发生了复杂的交融现象,特别是少数民族间的建筑交融、南方少数民族与汉族的建筑交融以及北方少数民族与汉族的建筑交融,这些交融不仅促进了建筑技术的互相借鉴和创新,也推动了不同文化之间的交流和融合。

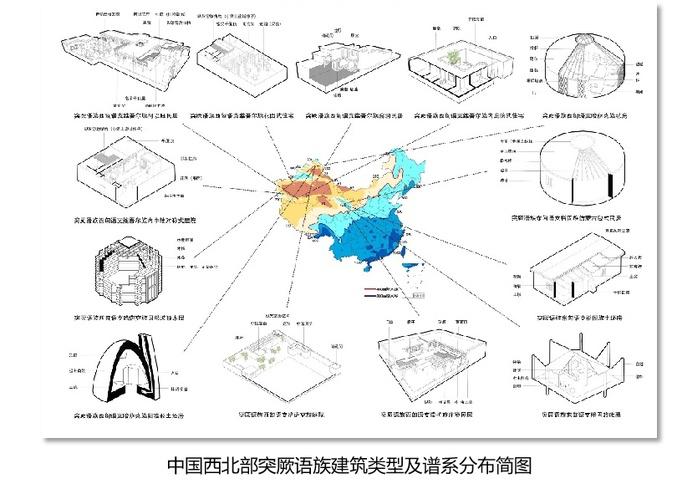

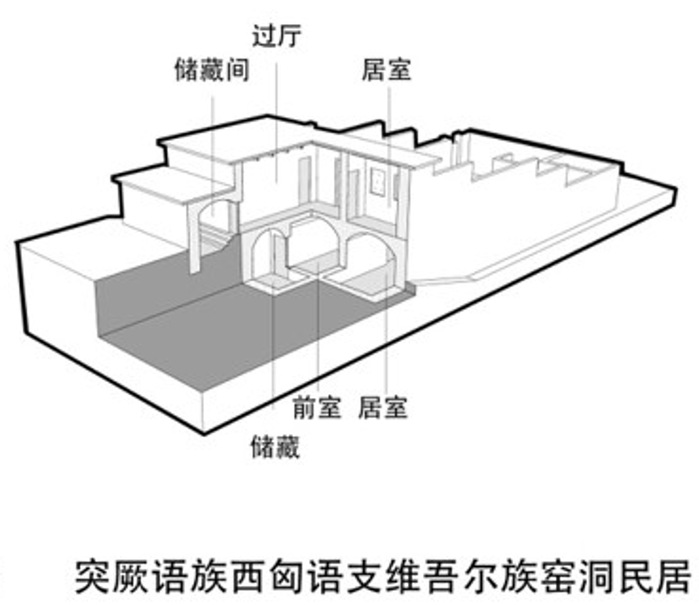

突厥语族与汉族的建筑交融

伊斯兰建筑经历了漫长的本土化过程。维吾尔族作为突厥语族的主要代表,其传统民居建筑反映了这种文化融合的特点。位于新疆地区的维吾尔族土木平顶建筑,不仅源于游牧文化,还融入了农耕定居文化的特性。清真寺建筑则大量融合了汉族传统建筑的形制和建造技艺,完成了本土化的过程。

二、中华民族建筑的当代交融和未来方向

其一,中国传统建筑是各民族文化融合发展的结果,铸牢中华民族共同体意识,对民族建筑文化诠释与发展提出了新要求。

其二,在后全球化时代,国际形势的多变对文化建构和交流提出了挑战。

其三、在城乡现代化快速发展的冲击下,民族建筑遗产的保护与活化任务迫切。当代民族建筑的文化塑形和新的融合发展,成为当代重要议题。

为了进一步促进和深化民族建筑的交融,提出了政策建议:

增强民族建筑保护与传承意识

彰显民族建筑融合的本土特征

推动民族建筑原型的现代诠释与发展

重视各民族人居环境的当代适应性提升

城乡聚落

深入开展中华民族建筑文化基础理论研究

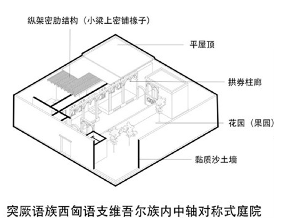

获批“十四五”国家重点研发计划 1项

“基于文脉保护的城市风貌特色塑造理论与关键技术”项目编号:2023YFC3805500

获批国家社科基金文化遗产保护传承研究专项 2项

“新旧杂陈的历史街区、古村古镇保护经验研究”项目编号:24VWB021

“世界文化大国文化遗产保护传承经验借鉴研究”项目编号:24VWB031

《中国城市建设史》修订版及《世界遗产在中国-历史城市》出版

《中国城市建设史》教材以中华文明发展史为脉络,研究中国古代、近现代及新中国成立后各时期历史城市的发展规律及特征。由中国建筑工业出版社于1982年首次出版,作为全国高等学校试用教材,其第四版于2020年12月修订完成并出版。在此基础形成的《世界遗产在中国-历史城市》解析中国历史城市在世界文化交融中的普遍价值和东方智慧,并通过联合国教科文组织亚太中心在国内外推广。2024年10月,该书作为重要礼物赠送给联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱女士,进一步提升国际影响力。

文化景观

深入开展中华民族建筑文化基础理论研究

开展中国风景园林学会重大项目《文化景观遗产保护体系构建》

针对中国遗产整体保护系统中的缺口,梳理现有自然和文化遗产保护体系中的文化景观对象及其潜在价值,保护中国传统“天人合一”“人地和谐”的文明实践成就,以保护国土空间“古典/历史园林”“城市历史景观”“乡村景观”“风景名胜区”文化景观遗产体系建设为重点,建构中国文化景观保护分类及结构性体系。

建设海外中国园林文化研习交流基地

波鸿鲁尔大学作为与同济大学签订合作协议的第一所德国大学,两校之间友谊深厚。潜园作为中德两校关于中国园林文化交流的里程碑项目,即将通过双方努力合作开展修缮工作。在此背景下,提出共建“海外中国园林文化研习交流基地”的提议。

红色资源

深入开展中华民族建筑文化基础理论研究

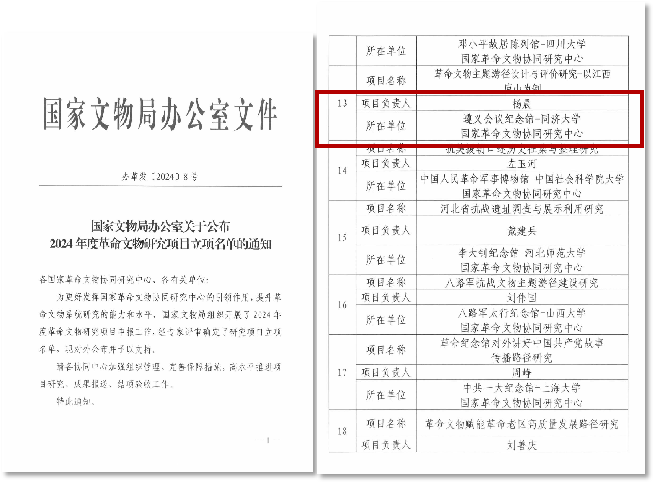

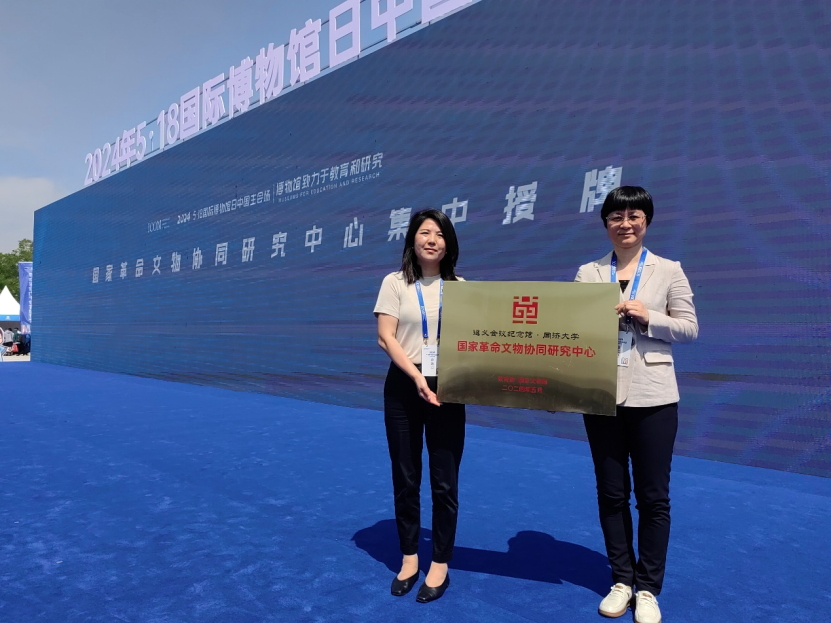

成立“遵义会议纪念馆——同济大学国家革命文物协同研究中心”

国家革命文物协同研究中心授牌仪式在陕西历史博物馆秦汉馆举行。基地副主任徐蓉教授领取“遵义会议纪念馆——同济大学国家革命文物协同研究中心”铜牌。

2024年度国家文物局革命文物研究项目“革命文物主题游径设计与评价研究

基地成员获批2024年度国家文物局革命文物研究项目“革命文物主题游径设计与评价研究”。